Una cartolina da… Prato

3 giorni ago Clementina Levato

Una cartolina da Prato 2

Dedicato a D. A. D.

Immaginate una conca fiorita circondata da colline e monti, ruscelli e fiumi che l’attraversano rendendola verde e rigogliosa, immaginate migliaia di anni fa una popolazione che si insedia in quella piana e il minuscolo villaggio che con il tempo si ingrandisce fino a diventare un’importante città, quale nome più appropriato era possibile immaginare per questo angolo di Toscana se non il nome con il quale la conosciamo ancora oggi?

Il fiume Bisenzio che costeggia Viale Galilei

Prato si trova nella parte settentrionale della Toscana al centro di una pianura che confina con Firenze e Pistoia, da sempre considerata una cittadina nata nel Medioevo da qualche tempo, grazie ai ritrovamenti, è stato possibile collocare la data dei primi insediamenti umani a decine di migliaia di anni fa.

Casa-torre e Campanile del duomo

Casa-torre e Campanile del duomo

Il paesaggio, solcato dal fiume Bisenzio, affluente dell’Arno, e da altri corsi d’acqua, è ricco e vario, una zona ideale per la caccia e la pesca

Punte di frecce e altri reperti

Punte di frecce e altri reperti

che già dal Paleolitico inizia a popolarsi grazie anche alla presenza sul Monte Ferrato del diaspro, una roccia utilizzata all’epoca per costruire utensili in pietra. Dai ritrovamenti in diaspro venuti alla luce nella zona di Galceti è possibile datare la presenza dell’Uomo di Neandertal ad almeno 50 mila anni fa.

Diaspro

Diaspro

Con l’avvento del Neolitico la zona viene coltivata a cereali come provano i macinelli e le macine rinvenute.

Macina

Macina

Oltre al diaspro si fa uso della serpentinite, presente sempre sul Monte Ferrato, per la costruzione di strumenti in pietra levigata. Nel Neolitico si sviluppano anche i commerci e grazie agli scambi di merci e materiali la valle del Bisenzio diventa un’importante via di transito.

Campanile e facciata destra della Basilica di Santo Stefano con i decori in serpentino verde di Prato

Campanile e facciata destra della Basilica di Santo Stefano con i decori in serpentino verde di Prato

L’età dei metalli portò una serie di innovazioni tecniche che rivoluzionarono l’agricoltura e l’allevamento, nell’insediamento dell’età del Bronzo di Gonfienti abitato dal XVI al XIII secolo a.C., sono stati trovati resti ossei, vasellame, fusi e pesi da telaio, asce e macinelli.

Arrivando all’Età Arcaica della Storia troviamo tracce degli Etruschi, sempre a Gonfienti scoperta nel 1997 e da alcuni considerata la mitica Camars patria del re Porsenna, è stato rinvenuto un insediamento urbanistico regolare ed una grande residenza di 1400 mq con gli ambienti affacciati sul porticato di un cortile centrale come ritroveremo poi nelle case di epoca romana.

Risalgono all’età romana numerosi reperti che testimoniano la presenza in zona di popolazioni almeno fino al IV sec. d.C.

Nel VI sec. la piana subì l’invasione dei Longobardi ma la nascita della città vera e propria viene fatta risalire al X secolo quando il nucleo di Borgo al Cornio, situato nell’attuale Piazza Duomo, di fondazione longobarda, si ingrandì fino ad unirsi ad un altro piccolo paese formatosi lì vicino, il castello di Pratum dei conti Alberti che diede, poi, il nome alla città.

Verso il principio dell’anno 1000 Prato è un agglomerato di case intorno ad una fattoria governato dalla chiesa di Santo Stefano e dipendente dal vescovo di Pistoia, solo nel 1035 appare per la prima volta il nome di Prato in un documento del capitolo della cattedrale di Pistoia: “actus Prato prope ipso castillo feliciter”

Ponte Mercatale

Ponte Mercatale

Inizia da allora un lungo percorso dal dominio degli Alberti garantito dall’imperatore Federico Barbarossa alla nomina di magistrati germanici, dall’assedio nel 1107 da parte della contessa Matilde di Canossa allo scontro con Pistoia per il pagamento di decime, oblazioni e penitenze fino ad arrivare alla costituzione di libero Comune con uno statuto redatto a metà del XIII secolo.

Baldacchino del pulpito di Donatello

Baldacchino del pulpito di Donatello

In quei secoli la città conobbe una forte espansione urbana con quasi 15000 abitanti grazie all’industria della lana e alla devozione verso una reliquia sacra giunta da poco in città, di questa espansione territoriale si hanno testimonianza nella necessità di costruire due nuove cinte murarie, una intorno alla metà del XII secolo e l’altra a partire dal 1300 e che ancora oggi cinge il centro storico della città.

Nel 1326, per evitare di essere sottoposta alla signoria di Firenze e per le continue lotte interne tra le famiglie più ricche per il controllo amministrativo, Prato si sottomise al re di Napoli, Roberto d’Angiò. 25 anni dopo Giovanna d’Angiò vendette la città a Firenze per 17500 fiorini d’oro.

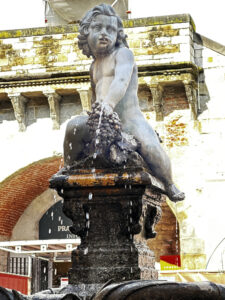

Ferdinando Tacca - Fontana del Bacchino

Ferdinando Tacca - Fontana del Bacchino

I secoli successivi videro il continuo sviluppo della cittadina prima con la dinastia dei Medici poi con la Repubblica fiorentina del 1494 ma la proclamazione della Repubblica costò a Prato un numero altissimo di vittime durante quello che fu definito il Sacco di Prato quando Raimondo de Cardona al comando dell’esercito spagnolo della Lega Santa (tra il Papa Giulio II e gli Spagnoli) conquistò e devastò la città in un episodio che anche Machiavelli ricordò nel suo trattato “Il Principe”. La devastazione fu tale che segnò l’inizio del declino del paese, declino che durò per circa due secoli.

Mura trecentesche

Mura trecentesche

Nel 1653 a Prato venne finalmente riconosciuto lo status di città e di diocesi e nel 1700, con i Lorena a guidare il Granducato di Toscana, la città venne abbellita e conobbe un notevole sviluppo culturale. Questo sviluppo trova, ancora oggi, la sua sintesi nelle parole di Filippo Mazzei, amico di Thomas Jefferson, che costituiscono il secondo paragrafo della Costituzione degli Stati Uniti d’America: All men are created equal,

Paolo Uccello, Matrimonio della Vergine - Cappella dell’Assunta - Duomo

Paolo Uccello, Matrimonio della Vergine - Cappella dell’Assunta - Duomo

Il XIX secolo vide la straordinaria rinascita industriale della città che portò la popolazione da 50000 abitanti a 180000 nel periodo compreso tra il 1901 e il 2001. Negli anni 60 la città vide una prima ondata migratoria proveniente dal sud d’Italia seguita negli anni 90 da un’altra da paesi extracomunitari in particolare dalla Cina.

Nel 1992 La città di Prato è diventata provincia con la sigla PO.

Il Bisenzio di notte

Il Bisenzio di notte

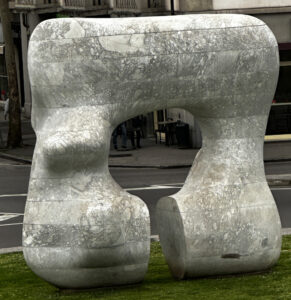

Cosa vedere a Prato? Con una storia così lunga e complessa i luoghi d’interesse sono tanti con un centro storico di stampo ancora oggi medioevale e una crescita straordinaria fuori dalle mura, allora partiamo dai simboli della città più moderni. Andando verso il centro storico dal Piazzale della Stazione a dare il benvenuto è Piazza San Marco dove, su un tappeto verde cosparso di pratoline, svetta quello che i pratesi chiamano affettuosamente “Il Buco” un’imponente scultura in marmo bianco delle Alpi Apuani dell’artista inglese Henry Moore dal titolo decisamente descrittivo: “Forma squadrata con taglio”.

Dal Viale della Repubblica l’accoglienza è data dal complesso del Centro Pecci, il centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci è la prima istituzione italiana progettata da zero con l’obiettivo di raccogliere e preservare le espressioni contemporanee che trattano dei grandi temi della vita e di questa nostra società così complessa

Aperto nel 1988 si presenta come una grande struttura ad U che abbraccia gli edifici centrali e chiusa dalla cavea del teatro all’aperto.

Ospita una sezione permanente e altre mostre temporanee dei massimi artisti del momento.

Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attesa

Un altro punto d’accesso alla città è quello medioevale che da Porta al Mercatale

entra nella grande Piazza Mercatale dalla caratteristica forma a mandorla

che era prima un vasto prato sulle sponde del Bisenzio, il fiume continua a scorrere per un lungo tratto costeggiando il lato esterno delle mura trecentesche,

dove si tenevano i mercati per divenire, poi, la cornice della fiera di settembre.

Oggi lungo le logge che si trovano a tratti lungo il perimetro della piazza si trovano ristoranti tipici, trattorie e la chiesa di San Bartolomeo distrutta durante i bombardamenti del 1944 e completamente ricostruita.

Costruita nel Trecento come chiesa del convento del Carmine al suo interno custodisce sull’altare maggiore un Crocifisso del ‘300 e un ciborio in marmo di Antonio Rossellino o della sua scuola,

nella navata destra un altro imponente Crocifisso in legno del 1320/30 ha subito nel 2013 un atto vandalico da uno squilibrato che gli ha rotto le braccia.

Interessante anche la Madonna con Bambino realizzata da Mario Moschi nel 1961 con il bronzo degli ordigni che nel 1944 rasero al suolo la chiesa.

Interessante anche la Madonna con Bambino realizzata da Mario Moschi nel 1961 con il bronzo degli ordigni che nel 1944 rasero al suolo la chiesa.

La statua raffigura Maria che sorregge il bambino pronto ad iniziare a camminare mentre, sorridendo, guarda l’osservatore.

La statua raffigura Maria che sorregge il bambino pronto ad iniziare a camminare mentre, sorridendo, guarda l’osservatore.

Inoltrandosi per via del Carmine e poi in via Mazzini si giunge in piazza delle Carceri dove, accanto ad una chiesa, si erge il maestoso Castello dell’Imperatore voluto da Federico II di Svevia negli anni a cavallo del 1200 durante la lotta tra impero e papato per il predominio sulla Toscana.

Dove ora sorge il castello si trovava il forte degli Alberti di Prato reso quasi completamente al suolo durante l’assedio delle truppe di Matilde di Canossa, al suo posto venne eretto un altro palazzo per ospitare i nunzi imperiali, di questo restano solo le due torri prive di merli.

L’incarico di costruire la nuova fortezza venne dato da Federico II a Ricardo da Lentini, originariamente era adiacente alla cinta muraria, circondato da un fossato e collegato alle carceri albertiniane che diedero poi il nome al vicino santuario mariano.

Il castello presenta otto torri e contiene numerosi aspetti simbolici come Castel del Monte, una volta completato avrebbe dovuto essere utilizzato come guarnigione dell’esercito imperiale

Piazza d'armi del Castello

come testimonianza della presenza dell’imperatore ma la costruzione non venne completata perché, verso il 1250, Federico II morì prematuramente.

Nel 1300, sotto il dominio fiorentino il castello venne collegato alla terza cerchia di mura con un corridoio coperto detto Corridore del Cassero cioè corridoio del castello utilizzato dalle truppe fiorentine per entrare in città da fuori le mura dalla piccola fortezza costruita presso Porta Fiorentina attraverso un passaggio coperto sicuro a protezione sia degli assalti esterni che delle eventuali sommosse interne della popolazione da poco assoggettata al dominio di Firenze. Oggi il Cassero ospita manifestazioni e mostre fotografiche e pittoriche oltre ad offrire al visitatore una gradevole vista panoramica sul castello e sui tetti della città.

Ingresso del Cassero

Ingresso del Cassero

A destra del Castello troviamo la Chiesa di Santa Maria delle Carceri, la tradizione racconta che il 6 luglio 1484 verso le 3 del pomeriggio, due ragazzini giocavano tra il Castello dell’Imperatore e le antiche “stinche” (le carceri cittadine in disuso e abbandonate), i due ragazzi ad un tratto si accorsero che la Vergine con il bambino in braccio raffigurata su un dipinto del Trecento collocato sopra la finestra inferriata del carcere si era animata per scendere a terra, deporre il Bambino e chinarsi ad adorarlo.

Campanile del Duomo, cella campanaria

Campanile del Duomo, cella campanaria

I due ragazzi scapparono a casa e uno di loro, Iacopino Belcari, che poi diventerà l’ottavo prete custode della basilica, raccontò alla mamma quello che aveva visto prendendosi un bella sgridata che non servì a molto perché il ragazzino tornò al carcere, guardando dall’inferriata vide che la Vergine circondata da Santo Stefano, protettore della città, e Leonardo, abate protettore delle carceri, era scesa nel carcere sottostante per mettere in ordine il locale e deporre il Figlio sulla paglia per poi inginocchiarsi davanti a lui insieme ai Santi.

Porta Pistoiese

Porta Pistoiese

Verso sera passò dalla piazza il preposto della Cattedrale di S. Stefano al quale Iacopino raccontò quanto aveva visto. Da quel momento iniziò il pellegrinaggio della gente e delle autorità, i miracoli, le guarigioni, gli ex-voto fino a che la notizia giunse a Lorenzo de’ Medici e al Papa, Lorenzo incaricò il suo architetto preferito, Giuliano di Sangallo, di realizzare una chiesa con pianta a croce greca su modello della Cappella Pazzi di Filippo Brunelleschi. La chiesa fu costruita tra il 1486 al 1495 per gli interni, il rivestimento esterno sarà completato più tardi.

Chiesa di Santa Maria delle Carceri

Chiesa di Santa Maria delle Carceri

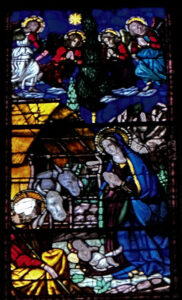

Le quattro vetrate furono realizzate su disegno di Domenico Ghirlandaio,

L'Annunciazione

L'Annunciazione

La Natività

La Natività

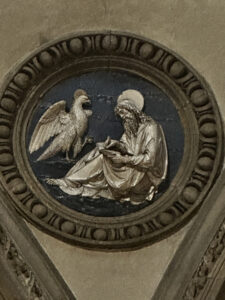

nei pennacchi della cupola si trovano i tondi degli evangelisti di Andrea della Robbia,

San Giovanni

San Giovanni

San Marco

San Marco

sul fonte di marmo la copia di San Giovanni Battista di Francesco di Sangallo,

l’originale, unica opera in bronzo dell’artista, si trova presso la Frick Colleztion di New York. Sull’altare una splendida edicola in marmo

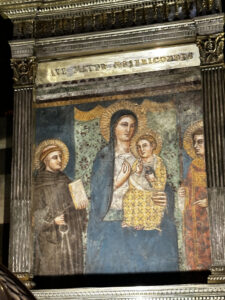

e l’affresco miracoloso della Madonna con Bambino tra i santi Leonardo e Stefano.

Per chi si trovasse a Prato il giorno del solstizio d’estate se, verso mezzogiorno, entra nella basilica di Santa Maria delle Carceri potrà vedere un raggio di sole entrare dalla lanterna della cupola e andare ad illuminare l’affresco della Vergine per qualche istante, invece il 15 luglio alle 15,18 il raggio del sole va a colpire un disco posizionato sopra l’altare maggiore a ricordare l’apparizione della Vergine.

Continuando la passeggiata tra le stradine del centro storico è possibile ammirare quelle che vengono chiamate case-torri.

Nel XII secolo Prato era la città delle sessanta torri, edifici con facciate austere, piccole finestre, stretti porticati e feritoie

che dominavano e proteggevano Prato,

funzionavano da abitazioni e da torre di avvistamento in caso di guerra; a seguito di agguerrite lotte tra famiglie rivali la torre della famiglia perdente veniva “scapitozzata”, cioè ne veniva demolita la parte superiore.

Per ritrovare ciò che resta di queste strutture basta seguire le indicazioni inserite nell’acciottolato,

ad ogni sampietrino inserito nella pavimentazione corrisponde in genere una targa su un edificio che indica nome e appartenenza familiare del monumento.

Continuando da Piazza Santa Maria delle Carceri si giunge in piazza San Francesco con la bella facciata dell’omonima chiesa. Secondo la tradizione nel 1212 San Francesco d’Assisi si recò a Prato, in tale occasione il Comune gli offrì l’aiuto e il terreno per fabbricare una chiesa e il relativo convento, nel 1226 muore Francesco e due anni dopo viene proclamato santo, il 24 luglio del 1228 inizia la costruzione della chiesa che sarà completata nel 1280 e aperta al culto nel 1285, la chiesa di Prato sarà una delle prime chiese cristiane dedicate al poverello di Assisi.

L’edificio realizzato in mattoni ha la facciata, in stile romanico-gotico, a fasce in pietra alberese e serpentino. All’interno sono numerosi i capolavori ad iniziare dal monumento sepolcrale di Geminiano Inghirami, il pulpito rinascimentale in pietra serena

che ricorda la predicazione di San Bernardino da Siena a Prato nel 1424 che portò nella città la tavola col Monogramma di Cristo,

sopra l’altare maggiore un Crocifisso trecentesco e davanti all’altare la pietra tombale di Francesco Datini in marmo bianco che Niccolò di Pietro Lamberti scolpì come un tabernacolo.

Continuando la passeggiata ci si ritrova davanti al Convitto Nazionale Cicognini, fondato nel 1692 dai Padri Gesuiti è stato nei secoli un centro di cultura e di formazione.

nelle sue aule hanno studiato poeti, statisti, amministratori tra i quali Gabriele D’Annunzio, Curzio Malaparte, Cesare Guasti, Giuseppe Mazzoni, Luigi Sacchi, Sam Benelli, Bettino Ricasoli e tantissimi altri, tuttora funzionante dal 2009 ha dato anche alle ragazze la possibilità di studiare presso il prestigioso istituto con l’apertura del Centro Residenziale Femminile.

Altra chiesa interessante è quella dedicata a San Domenico,

con la facciata incompiuta e sul lato sinistro le alte bifore chiuse e una fila di archi sepolcrali che richiamano la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze. La parte esterna gotica è in netto contrasto con l’interno secentesco ricostruito interamente dopo che un fulmine provocò un incendio che distrusse i capolavori presenti nella chiesa.

Nella stessa piazza si trova la chiesa di Santa Caterina Ricci e San Vincenzo Ferrer, agli inizi del Cinquecento fu costruito il monastero femminile dedicato a San Vincenzo Ferrer

Dopo la canonizzazione di Caterina de’ Ricci la chiesa venne completamente rinnovata in uno stile tardo barocco, l’altare è in marmo con in rilievo la santa abbracciata dal Crocifisso,

sotto l’altare, in un’urna d’argento si trova il corpo della Santa.

Tornando alle strutture civili molto interessante da visitare è il Museo del Tessuto.

Navata centrale del duomo

Navata centrale del duomo

Prato è uno dei maggiori distretti tessili e di abbigliamento europei ed uno dei centri più importanti a livello mondiale per la produzione di tessuti per abbigliamento e arredamento. Già nel XII secolo nella pianura attraversata dal Bisenzio nascevano le “gualcherie” opifici specializzati nella follatura del panno di lana e. di conseguenza. tutte le altre attività necessarie per la realizzazione di tessuti dalla filatura alla tessitura, dalla tintura alla vendita.

Leonetto Tintori 1990 Bassorilievo in ceramica

Leonetto Tintori 1990 Bassorilievo in ceramica

Particolare spicco assume nel 1300 l’attività del mercante Francesco di Marco Datini che in epoca pre-industriale realizza una attività imprenditoriale con caratteristiche moderne e una rete di produzione e vendita in tutta Europa. Il museo dei Tessuti nasce nel 1975 nell’Istituto Tecnico Industriale tessile “Tullio Buzzi”, nel 2003 viene inaugurata la sede definitiva nell’ex cimatoria Campolmi restaurata e che, già da sol,a costituisce una preziosa testimonianza di archeologia industriale. Il percorso museale inizia dalla sala dell’antica caldaia

continua nella sala dei tessuti antichi dove trovano spazio le collezioni di manufatti antichi, l’area dei materiali e processi che presenta un percorso molto interessante sul percorso produttivo per arrivare dalla materia prima al prodotto finito con esperienze tattili per toccare letteralmente con mano la differenza tra i vari tessuti.

Telaio manuale

Telaio manuale

La sala Prato città tessile ripercorre la storia della città dal Medioevo alla prima metà del Novecento, una sala è dedicata alle trasformazioni del distretto tessile dal dopoguerra ad oggi per finire nella sala eventi che ospita installazioni temporanee, eventi, conferenze, spettacoli teatrali o concerti.

Tornando indietro verso il cuore religioso e politico della città ci si trova davanti alla casa museo di Francesco di Marco Datini.

L’esperienza è straordinaria, la casa è stata, tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento, la residenza del mercante e della moglie Margherita Bandini.

Oltre ai locali della casa sono i protagonisti stessi a raccontare la loro vita di ogni giorno attraverso il fitto epistolario che i due sposi si scambiavano durante i frequenti viaggi del marito. Le eleganti decorazioni, i soffitti, il pavimento, in alcuni casi ancora quello originale, parlano di una famiglia ricca, desiderosa di apparire al meglio verso i tanti ospiti che soggiornavano nella casa ma parla anche di affetto tra i due sposi, di attenzioni uno verso l’altra ed anche di piccole baruffe e di una capacità imprenditoriale che fecero di Datini un potente dirigente d’azienda con interessi commerciali in tutta Europa.

Camera terrena

Camera terrena

Il 31 luglio 1410 Francesco detta all’amico e notaio Ser Lapo Mazzei le sue volontà testamentarie, non avendo avuto figli da Margherita, da una serva aveva avuto una sola figlia illegittima che Margherita accoglie in casa benevolmente, a cui tramandare l’ingente patrimonio lascia tutto a cominciare dalla sua casa con tutti gli arredi ad un ente assistenziale da costituirsi alla sua morte.

Pozzo nella corte

Pozzo nella corte

Tutti i beni del mercante sono destinati non alla chiesa ma ai poveri di Gesù Cristo e dispone che la sede di questo ente sia collocata nella casa dove lui ha vissuto, nasce così la Casa del Ceppo dei poveri di Francesco di Marco, con il termine ceppo si indicava il tronco di legno cavo in cui di raccoglievano le offerte destinate agli indigenti.

Dopo il sacco di Prato e le pestilenze dell’inizio del 1500 il Ceppo Vecchio e il Ceppo Nuovo divennero un’unica istituzione che si rivolgeva a donne, bambini, invalidi e poveri con donazioni in denaro e in generi alimentari, nel ‘700 saranno devoluti solo soldi con particolare attenzione alle partorienti non in grado di allattare i propri bambini.

La casa è composta da vari locali a cominciare dalla “camera terrena dell’uno letto” come la chiama Francesco nelle lettere alla moglie, che era la camera del mercante ed anche il suo studio.

Francesco di Marco Datini nacque a Prato intorno al 1335, a seguito della pestilenza del 1348 rimane orfano di entrambi i genitori. Dopo un periodo di apprendistato in varie botteghe di Firenze Francesco si trasferisce ad Avignone, sede del papato ed importante centro commerciale e vi rimane per più di 30 anni costruendo la sua fortuna.

Nel 1376 sposa Margherita Bandini e con lei torna alla sua città natale dove dà vita ad un sistema internazionale di aziende mercantili, crea a Prato due aziende industriali, la Compagnia della lana e la Compagnia della tinta e una compagnia bancaria con sede a Firenze.

Monumento a Francesco di Marco Datini in Piazza del Comune

Monumento a Francesco di Marco Datini in Piazza del Comune

Piano piano stiamo giungendo ai due punti nevralgici della città, quelli che fin dal Medioevo hanno rappresentato il cuore politico e religioso di Prato: Piazza del Comune e Piazza del Duomo.

Piazza del Comune, creata alla fine del XIII secolo, si trova all’incrocio delle due direttrici medievali che dividono il centro storico in quartieri, vi si trovano il Palazzo Comunale e Palazzo Pretorio. Tra i due edifici si erge la statua in marmo di Francesco di Marco Datini e la copia della Fontana del Bacchino, l’originale si trova al pianterreno del Palazzo Comunale mentre al primo piano si trova la Galleria con una ricca collezione di ritratti di personaggi illustri.

Palazzo Comunale

Palazzo Comunale

Palazzo Pretorio è l’antico palazzo comunale di Prato, nato tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo dalla fusione di tra diversi palazzi come sede per il Podestà, la magistratura locale e le prigioni.

Dal 1912 ospita il Museo Civico di Palazzo Pretorio ricco di opere d’arte che spaziano dal Medioevo all’Ottocento.

Bottega lippesca - Angelo con lo stemma del podestà Antonio Spinelli

Bottega lippesca - Angelo con lo stemma del podestà Antonio Spinelli

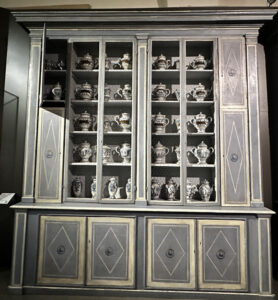

La collezione del Museo è composta da circa 3000 opere tra dipinte, sculture, tessuti, mobili ed altro, impossibile parlare di tutte ma per capire l’importanza di questo museo basta accennare ad alcuni dei capolavori presenti, si inizia al piano terra con oggetti simbolo del passato e le grandi sale dedicate alle mostre temporanee con un angolo riservato ai ritrovamenti risalenti alla preistoria, protostoria e storia dei primi insediamenti nella valle del Bisenzio.

Corredo ceramico dell’antica Spezieria officinale – manifattura Ginori di Doccia

Corredo ceramico dell’antica Spezieria officinale – manifattura Ginori di Doccia

Al primo piano si viaggia dal tardo gotico al rinascimento, ed è un incanto soffermarsi davanti alle grandi tele dei grandi pittori che hanno operato a Prato. Passiamo così dalla Madonna col Bambino e santi di Lorenzo Monaco ,

a Giovanni da Milano,

Madonna col Bambino, particolare della predella

Madonna col Bambino, particolare della predella

ad Andrea del Giusto con un’altra Madonna col Bambino, alle tante Madonne di Benedetto da Maiano, ad Andrea Della Robbia

Filippino Lippi con Cristo Crocifisso e il fantastico Madonna col Bambino e i santi di Filippino Lippi che si trovava nel Tabernacolo del Mercatale di fronte al monastero di Santa Margherita dove aveva vissuto sua madre, il tabernacolo fu distrutto da un bombardamento nel 1944 e amorevolmente restaurato dal pratese Leonetto Tintori.

allo splendido Madonna col Bambino, rilievo in terracotta di Donatello.

Al secondo piano colpisce il pregevole soffitto in legno originale dove ancora sono visibili gli stemmi delle varie casate oltre alle numerose tele del ‘500 e ‘600, con il Ritratto di Baldo Magini di Ridolfo del Ghirlandaio, una Madonna in preghiera del Sassoferrato, i deliziosi Colombi nel nido di W. Van Orlen

Al terzo piano si trovano i cartoni preparatori di Alessandro Franchi con una splendida Annunciazione e una meravigliosa Natività, i disegni di Lorenzo Bartolini e i suoi modelli in gesso quali il Monumento a Nicola Demidoff, poi ancora Antonio Marini con La bella Madonna del bacio

Di Jacques Lipchitz ci sono, tra le altre opere, Madre e figlio II

e l’Arlecchino con mandolino

Ed infine eccoci qua, l’abbiamo intravista da una via all’altra, abbiamo notato il campanile che svetta sulla città, sbirciato incuriositi la facciata in marmo bianco e serpentite verde, ora è arrivato il momento di andare a conoscerla.

Facciata della Cattedrale di Santo Stefano

Facciata della Cattedrale di Santo Stefano

Come molti luoghi di culto ricchi di opere d’arte la Cattedrale di Santo Stefano si fa scoprire a poco a poco e ogni volta ci offre un capolavoro che ci attrae e ci fa tralasciare il resto, la cosa migliore è quindi entrare dentro ogni volta che ci si trova a passare da Piazza del Duomo o da una delle strade limitrofe e scoprire a poco a poco quanto sia bella poi dall’ingresso sotto al campanile si va dentro al Museo dell’Opera del duomo per scoprire le meraviglie celate sotto il transetto della chiesa e quindi si ritorna nella chiesa dove il biglietto del museo dà accesso alla cappella dell’altare maggiore che viene illuminato apposta e che permette di ammirare i meravigliosi affreschi di Filippo Lippi.

Filippo Lippi - Cappella Maggiore - Banchetto di Erode -

Filippo Lippi - Cappella Maggiore - Banchetto di Erode -

Filippo nacque a Firenze il 23 giugno 1406 da Tommaso di Lippo, macellaio e da Antonia Sernigi che morì di parto. A due anni fu affidato alla sorella del padre insieme al fratello Giovanni, a otto i due bambini furono messi insieme nel convento del Carmine. L’8 giugno del 1421 Filippo prese i voti conservando il nome di battesimo.

Filippo Lippi e Fra Diamante - Madonna della Cintola e i santi Margherita, Gregorio, Tommaso, Agostino, Raffaele e Tobiolo- Museo Civico di Palazzo Pretorio

Filippo Lippi e Fra Diamante - Madonna della Cintola e i santi Margherita, Gregorio, Tommaso, Agostino, Raffaele e Tobiolo- Museo Civico di Palazzo Pretorio

Nel 1421 assistette alla decorazione della Cappella Brancacci da parte di Masolino da Panicale e Masaccio e rimase affascinato da quell’esperienza. Nel 1452 il comune di Prato stanziò la somma di 1200 fiorini per gli affreschi della Cappella Maggiore di Santo Stefano, l’incarico venne proposto al Beato Angelico che rifiutò perché impegnato con il Vaticano, quindi fu affidato a Lippi che lo completò nel 1465.

Filippo Lippi - Madonna col Bambino tra i santi Stefano e Giovanni Battista, Francesco Datini e i committenti (Madonna del Ceppo) - Museo Civico di Palazzo Pretorio

Filippo Lippi - Madonna col Bambino tra i santi Stefano e Giovanni Battista, Francesco Datini e i committenti (Madonna del Ceppo) - Museo Civico di Palazzo Pretorio

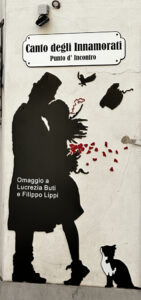

Nel 1456 venne incaricato di realizzare una pala raffigurante la Madonna che dà la cintola a San Tommaso, per dipingere Santa Margherita fra Filippo chiese alla badessa del Monastero di Santa Margherita una suora come modella, la scelta cadde su Lucrezia Buti di 20 anni, figlia del fiorentino Francesco Buti fatta monaca contro la sua volontà.

Filippo Lippi - Natività con San Giorgio e San Vincenzo Ferrer - Museo Civico di Palazzo Pretorio

Filippo Lippi - Natività con San Giorgio e San Vincenzo Ferrer - Museo Civico di Palazzo Pretorio

Tra i due l’amore fu immediato, il giorno dell’Ostensione della Cintola Lippi inscenò un finto rapimento e nascose la bellissima Lucrezia nella sua casa a Prato. Lo scandalo fu enorme ma a nulla valsero le minacce e le pressioni della famiglia Buti.

Nel 1461 papa Pio II sciolse dai voti Filippo e Lucrezia e i due vennero uniti in matrimonio contro il parere di Filippo che riteneva che quello che faceva nella vita privata fosse affar suo, dalla loro relazione nacquero due figli uno dei quali, Filippino, seguì le orme del padre come pittore.

Filippo Lippi - Annunciazione alla presenza di San Giuliano– Museo Civico di Palazzo Pretorio

Filippo Lippi - Annunciazione alla presenza di San Giuliano– Museo Civico di Palazzo Pretorio

Nelle meravigliose Madonne di Filippo Lippi si riconosce il volto di Lucrezia che, probabilmente, fece da modella anche per la Salomè della Cappella Maggiore del duomo di Prato.

Il Museo dell’opera fondato nel 1967 è stato ingrandito nel 1976 per ospitare il pulpito originale di Donatello troppo prezioso per lasciarlo esposto all’inquinamento e agli agenti atmosferici, dal 1980 fu collegato alle volte che si trovano sotto il transetto della cattedrale e si è via via arricchito delle opere dei grandi maestri del rinascimento.

Le volte furono adibite dal 1326 fino alla fine del Settecento a luogo di sepoltura per i membri di importanti famiglie pratesi di cui rimangono gli stemmi, la cappella di Santo Stefano realizzata sotto la sacrestia della Cattedrale, dotata di un originale vespaio a ciotoloni in terracotta, sull’altare la Madonna con il Bambino in trono fra i santi Stefano e Lorenzo

Il tranquillo chiostro romanico

offre un momento di respiro e di silenzio mentre si osservano le esili colonne che delimitano le volte su un lato del chiostro

per poi passare nella sala del Seicento che mostra parte della struttura medioevale ed arrivare nella camera del pulpito

dove si trova il parapetto del pulpito di Donatello e Michelozzo realizzato tra il 1434 e il 1438, la struttura suggerisce la forma di un tempietto circolare sorretto da coppie di pilastrini, composto da sette pannelli raffigura una festosa danza, una farandola, di angioletti.

Nella stessa sala è esposto il reliquiario di Maso di Bartolomeo, un capolavoro di oreficeria realizzato intorno al 1446 in rame dorato, osso e corno che riprende il motivo del pulpito di Donatello della danza dei putti in un tempietto, fino al 1633 ha custodito la Sacra Cintola.

Nella sala del ‘400 troviamo una Madonna col Bambino in trono tra i Santi Giusto e Clemente di Piero di Lorenzo di Pratese, un affresco di Filippo Lippi che raffigura i funerali di San Gerolamo,

un crocifisso di Botticelli, un affresco del beato Iacopo da Todi di Paolo Uccello.

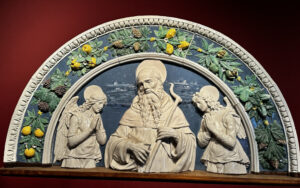

Uscendo dal Museo del Duomo ci si può soffermare un attimo ad ammirare ancora una volta la facciata della cattedrale di Santo Stefano, edificata nel V secolo e più volte restaurata fino al 1400, fu designata come cattedrale nel 1653.

La facciata gotica è a fasce alterne in alberese e serpentino, sul portale troviamo una Madonna col Bambino con i santi Stefano e Lorenzo di Andrea della Robbia,

sull’angolo destro il pulpito di Donatello e Michelozzo edificato per l’esposizione della sacra reliquia conservata all’interno del duomo.

All’interno, subito a sinistra, si trova la Cappella della Sacra Cintola, sempre a sinistra il pulpito del Rossellino.

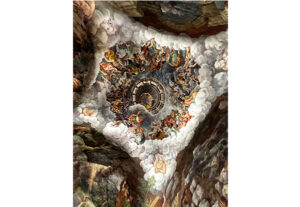

Nella cappella dell’Assunzione troviamo gli affreschi di Paolo Uccello completati poi da Andrea di Giusto e la Cappella Maggiore con i meravigliosi affreschi di Filippo Lippi.

E veniamo alla reliquia che caratterizza la città di Prato e ne è stata, in qualche modo, la forza trainante per il suo sviluppo.

Riproduzione della Sacra Cintola

Riproduzione della Sacra Cintola

Si racconta che al momento dell’Ascensione al Cielo, Maria prese la cintura che le cingeva i fianchi e la diede all’apostolo Tommaso e da lui passò alla famiglia di un pio cristiano di Gerusalemme che la conservò con cura per oltre mille anni.

Riproduzione della Sacra Cintola - Dettaglio della tessitura

Riproduzione della Sacra Cintola - Dettaglio della tessitura

Nel 1140 un giovane pratese, Michele, si recò in Terra Santa non si sa bene se per devozione o se in cerca di fortuna, a Gerusalemme incontrò una fanciulla di nome Maria e i due si sposarono, la sposa portò in dote al marito la Cintura della Vergine.

Custodia della teca della Sacra Cintola in argento fuso e sbalzato

Custodia della teca della Sacra Cintola in argento fuso e sbalzato

I due sposi partirono alla volta dell’Italia e Michele custodì la reliquia fino al momento della morte quando la consegnò al Proposto della pieve di Santo Stefano. La cintola fu da subito considerata il tesoro più prezioso della città tanto che la sua ostensione pubblica era regolata dagli statuti del comune che tuttora ha in custodia due delle tre chiavi necessarie per estrarla dall’altare.

Copia da Giovanni Pisano - Madonna della Cintola con vesti e corone

Copia da Giovanni Pisano - Madonna della Cintola con vesti e corone

La reliquia è in seta o lana finissima e filo d’oro chiusa in un prezioso reliquiario in cristallo di rocca, oro, argento e smalti copia fedele di quello utilizzato dal 1638.

![]()

La presentazione ai fedeli, all’inizio fatta all’interno della chiesa, dopo la realizzazione del pulpito di Donatello è avvenuta nella piazza ogni anno per Natale, Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 8 settembre. Quest’ultima data è quella in cui fin dalle origini si svolgeva la fiera di Prato, la più antica della Toscana, arricchita in seguito dal Corteggio Storico in costume per ricordare l’omaggio di tutti i comuni toscani alla reliquia ed è la data che la Chiesa indica come quella della natività di Maria. La cappella dove si trova custodita la Cintola è racchiusa da una cancellata in bronzo di Maso di Bartolomeo,

l’altare del 1770 in marmo e argento

è sovrastato dalla statua in marmo bianco del primo Trecento di Giovanni Pisano,

la cappella affrescata da Agnolo Gaddi racconta storie della Vergine e della Sacra Cintola. Per un’esperienza particolare è possibile partecipare alla visita guidata dell’intercapedine tra la facciata precedente e quella attuale che permetteva di passare direttamente dalla cappella della cintola al pulpito esterno costruito da Michelozzo e decorato da Donatello per mostrare la reliquia ai pellegrini radunati nella piazza.

A questo punto, ma solo adesso, avete il diritto di andare a cercare da mangiare in uno dei tanti ristoranti della città che offrono un menù vario e gustoso basato sulla lunga tradizione della cucina toscana, si può così gustare la mortadella di Prato, un salume che ha in comune con la più nota mortadella di Bologna solo il tipo di cottura, stufata al forno, varia il taglio della carne più pregiata, gli aromi utilizzati e il tocco speciale dell’uso dell’alchermes che dà all’affettato un gusto dolce e delicato.

Non possono mancare in ogni buon ristorante i crostini, fette di pane abbrustolite e ricoperte di fegatini di pollo, funghi o pomodoro,

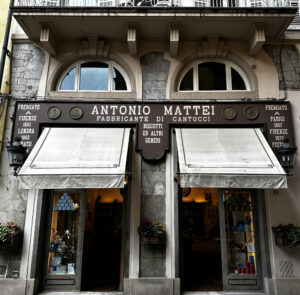

è possibile mangiare un meraviglioso piatto di pici fatti in casa con crema di formaggio e pezzettini di mortadella di Prato croccante o una più rustica trippa, se invece volete qualcosa di più sfizioso nei tanti forni troverete la straordinaria schiacciata che si può gustare da sola o ripiena di affettati o ancora la schiacciata con i ciccioli, croccante e saporita, in via Ricasoli il più rinomato biscottificio di Prato con le sue mantovane e i cantucci di Prato,

se desiderate qualcosa di più raffinato ecco la pasticceria di proprietà del campione del mondo di pasticceria con la torta setteveli, ancora oggi la più copiata.

Pesca family pasta brioches bagno all’alchermes, crema chantilly al profumo d’arancia.

Pesca family pasta brioches bagno all’alchermes, crema chantilly al profumo d’arancia.

Ma Prato ha dato i natali anche a tantissimi personaggi a partire da Francesco di Marco Datici, a Filippino Lippi figlio di Filippo Lippi, Curzio Malaparte, Enrico Coveri, Paolo Rossi solo per citarne alcuni.

La ricetta per questa città così particolare, piacevole da visitare, divertente da scoprire, simpatica da conoscere? Arte, cultura, storia, imprenditoria il tutto condito con il sorriso, la gentilezza, la cordialità e un pizzico di bonaria ironia degli abitanti.

Teatro Metastasio

Teatro Metastasio